【特別講座】酸化触媒の最近の進展

本記事は、OrganicSquare Vol.45 (2013年9月号)において、サイエンスライター 佐藤 健太郎 様に執筆いただいたものです。

アルコールの酸化反応

カルボニル基は最も基本的な酸素官能基であり、数多くの天然物がこれを含有している。また、カルボニル基を足がかりとして、様々な置換基を導入する方法も数多く開発されている。このため、その導入及び変換は有機合成化学の基本中の基本というべき反応であり、多くの教科書で真っ先に取り上げられている。

中でもヒドロキシ基を酸化してカルボニル基に変換するのは、最も利用頻度の高い反応のひとつである。このため、古来多くの手法が開発されており、今なおよりよい反応を開発する努力が続いている。

古くは、アルミニウムイソプロポキシドを用いる Oppenauer 酸化が広く用いられた。また、1946 年に報告された Jones 酸化は、硫酸酸性のもと CrO3 で酸化を行うもので、アルコールの酸化剤として標準的な地位を確保した。

1960 年代から 70 年代にかけては、Jones 試薬を改良した Collins 試薬、Corey によって創出された PCC(クロロクロム酸ピリジニウム)1)や PDC(二クロム酸ピリジニウム)2)といった酸化剤が次々に登場し、有機化学の実験室に欠かせない試薬となった。ただし、これらはペースト状の残渣が発生するため実験操作が面倒なこと、一級アルコールを酸化する際、アルデヒドでは止まらずカルボン酸まで酸化が進行しやすいなどの難点があった。何より、使用するクロム化合物の毒性が極めて強いという問題があるため、近年では徐々に利用頻度が低下している。

代わって登場したのは、ジメチルスルホキシド(DMSO)と活性化剤の組み合わせによる酸化法であった。中でも塩化オキサリル(COCl)2 を活性化剤として用いる Swern 酸化 3)は、ほぼ中性条件下、低温で反応が進行するため、極めて有用である。一級アルコールを酸化する場合にも選択的にアルデヒドが得られ、カルボン酸への過剰酸化が原理的に起きない点でも優れている。

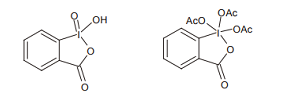

IBX(左)と Dess-Martin 試薬(右)

1980 年代に入ってからは、超原子価ヨウ素化合物を用いる酸化反応が台頭し始めた。2-ヨードキシ安息香酸(IBX)はすでに 19 世紀には知られていた化合物だが、溶解度が悪いために酸化剤としてはあまり利用されてこなかった。しかし 1983 年、IBX を無水酢酸でアセチル化したものが、酸化剤として極めて有用であることが判明した 4)。この酸化剤は Dess-Martin 試薬と名づけられ、現在ではアルコールの酸化反応において主役の一角を占めている。また近年、IBX は酸化剤として見直され、ケトンからα,β-不飽和ケトンへの脱水素反応など、様々な形式の反応が開拓されつつある。

アルコールの酸化反応開発は、現在も絶え間なく進められており、特に触媒反応は近年著しく進展している。本稿では、そうした触媒的酸化反応についてまとめてご紹介したい。

ルテニウム系酸化剤

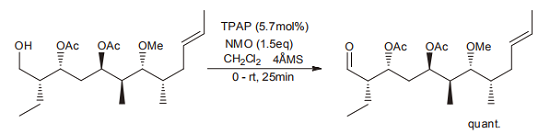

四酸化ルテニウム RuO4 は強力な酸化剤であり、様々な官能基を酸化することができるが、その反面やや選択性には欠ける。しかしルテニウムの酸化数を一つ落とした過ルテニウム酸塩は適度な酸化力を持ち、穏和な条件でアルコールを酸化できる。1987 年 S. Ley らは、テトラプロピルアンモニウムイオンとの塩としたものが、有機溶媒に可溶な優れた酸化剤になることを報告した 5)。この過ルテニウム酸テトラプロピルアンモニウム(n-Pr4N)RuO4 は TPAP と略され、これを用いる酸化反応は Ley 酸化と呼ばれる。

TPAP による酸化のメカニズムは存外に複雑であり、7,6,5,4 価のルテニウム錯体いずれもがアルコールをカルボニルに酸化する能力を持つ。これらは三級アミンの N-オキシドによって再酸化され、7 価のルテニウムに戻る。このため、比較的安価で扱いやすい N-メチルモルホリン-N-オキシド(NMO)などを系中に共存させておけば、触媒量の TPAP のみでアルコールの酸化が行える。この条件は穏和であり、隣接する不斉点のエピ化などを伴わずに進行する。

反応の際には、粉末状モレキュラーシーブスを添加することで効率が向上する。この条件では、一級アルコールはアルデヒドまでしか酸化されない。逆に、水の存在下で酸化を行うと、生成したアルデヒドが水和され、発生したジェミナルジオールが酸化されることで、一挙にカルボン酸が得られる。水は 1 当量加えてもよいし、NMO の水和物を使っても同じ目的が果たせる 6)。

ニトロキシルラジカル系酸化剤

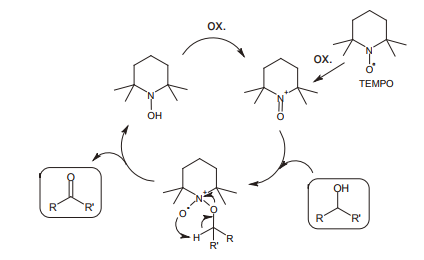

R2N-O・の形で表されるフリーラジカルを、ニトロキシルラジカルと称する。これはラジカルとしては比較的安定であり、周辺がかさ高い置換基でガードされていると、単離さえ可能になる。こうした安定ニトロキシルラジカルの一つとして 2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-1-オキシルがあり、TEMPO と略される。この TEMPO も、穏和な条件でアルコールの酸化が行える、重要な試薬のひとつだ 7)。

TEMPO に酸化剤を作用させると、一電子が奪われて N-オキソアンモニウムカチオンが生じ、これが酸化活性種として働く。下図のようなメカニズムでアルコールから水素を奪い、カルボニルへ酸化する。生じたヒドロキシルアミンは酸化剤によって再び N-オキソアンモニウムカチオンへ戻り、次のアルコール分子を酸化するというメカニズムである。

TEMPO と組み合わせる再酸化剤としては、PhI(OAc)2、N-クロロスクシンイミド(NCS)、次亜塩素酸ナトリウム(NaOCl)など、様々なものが用いられる。この酸化剤の特徴として、一級アルコールと二級アルコールが混在していても、一級のみを酸化できることが挙げられる。その他、様々なバリエーションが開発され、進展が著しいジャンルである。

硫黄系酸化剤

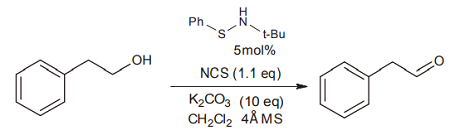

Swern 酸化を始めとした、硫黄化合物を用いる酸化反応も、触媒化が図られている。向山らは、スルフェン酸アミドを触媒とし、NCS を再酸化剤として用いることで、一級及び二級アルコールが対応するカルボニル化合物に変換できることを示した 8)。炭酸カリウムによる穏和な塩基性条件下、0℃~室温、1 時間ほどで反応は終了する。

超原子価ヨウ素試薬

先述したように、IBX や Dess-Martin 試薬を初めとする超原子価ヨウ素試薬は、穏和な条件で酸化が行えるため、非常に有用性が高い。ただしやや高価である他、IBX に爆発の危険なども指摘されており、調製も困難を伴う。

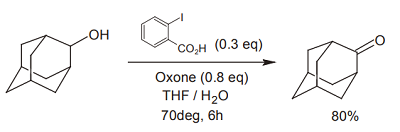

そこで、IBX の使用量を減らす手法が検討されている。例えば T. K. Vinod らは、2-ヨード安息香酸を 0.2~0.4 当量、Oxone を再酸化剤として用いることで、一級アルコールをカルボン酸へ、二級アルコールをケトンへと酸化できることを示した 9)。Oxone の当量は、一級アルコールからカルボン酸の場合で 1.2~1.5 当量、二級アルコールの酸化では 0.8~1.0 当量程度でよい。2-ヨード安息香酸は系中で Oxone によって IBX へと酸化され、これがアルコールを酸化して 2-ヨード安息香酸に戻り、という過程を繰り返す触媒サイクルと考えられる。

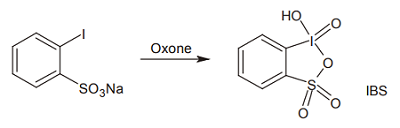

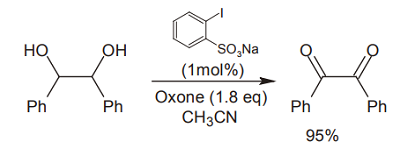

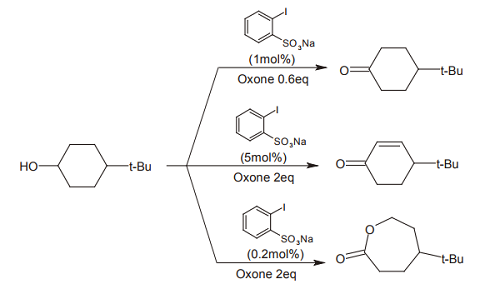

名古屋大学の石原らは、さらにこれを改良した試薬を報告している 10)。彼らは 2-ヨード安息香酸の代わりに 2-ヨードベンゼンスルホン酸ナトリウムを触媒として用い、ほぼ同様に反応を行うことで、さらにスムーズに酸化が行えることを示した。触媒は 1~2mol%の添加で十分であり、アセトニトリル中 70℃、1~2 時間で反応が進行する。下図のような、2-ヨードキシベンゼンスルホン酸(IBS)が、実際の酸化剤として働いている。

この反応は穏和な条件で進行し、過剰な酸化を起こしにくい。たとえば 1,2-ジオールにこの条件を適用すれば、炭素-炭素結合の開裂を伴うことなく、高い収率で 1,2-ジケトンが得られてくる。

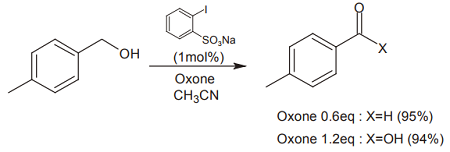

また再酸化剤である Oxone の当量をコントロールすることで、自在に生成物の酸化度をコントロールすることも可能である。一級アルコールに対して、2-ヨードベンゼンスルホン酸ナトリウムを 1mol%、Oxone を 0.6 当量使えば、アルデヒドへの酸化ができるが、Oxone を 1.2 当量に増やせば一挙にカルボン酸への酸化が行える。

また二級アルコール、例えば下図のようなシクロヘキサノール誘導体に対しては、2-ヨードベンゼンスルホン酸ナトリウムを 1mol%、Oxone を 0.6 当量用いることで、対応するケトンへの酸化が行える。この時、触媒と再酸化剤の量を変えることで、図のように Bayer-Villger 型の酸化や、脱水素したシクロヘキセノン誘導体などを選択的に得ることも可能である。このように、自在に生成物が作り分けられるのは、この試薬のユニークな特徴といえよう。

その他の酸化触媒

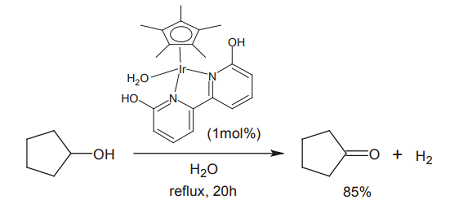

近年も、様々な機能を持った酸化触媒が登場している。一例として、京都大学の山口・藤田らは、水中でアルコールを脱水素化し、対応するカルボニル化合物に変換する触媒を開発した 11)。下図に示すイリジウム触媒を、水中で基質となるアルコールと共に加熱するだけで、水素ガスの発生を伴って酸化が起こる。

この反応で副生するのは水素ガスのみであり、触媒は簡単な操作で回収再使用可能であるから、極めてグリーンな反応といえる。

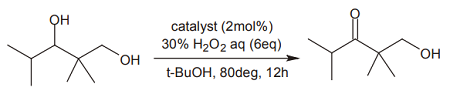

また理研の魚住らは、リンモリブデン酸([PW12O40]3-)をカチオン性高分子に担持させたものを触媒とし、再酸化剤として過酸化水素水を用いて、アルコールを酸化する反応を報告している 12)。この触媒の特徴は、込み合った二級アルコールを難なく酸化するが、一級アルコールとは反応しない点にある。

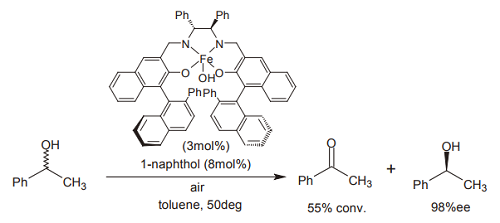

ラセミ体の二級アルコールの、一方の異性体のみを選択的に酸化する触媒も登場した。九州大学の香月らは、ビナフチル骨格を有する下図のような触媒を用い、1-ナフトールを助触媒として、ラセミ体の二級アルコールの空気酸化を行なった 13)。この結果、S 体のみが酸化を受けてアセトフェノンになり、R 体を 98%ee という高い光学純度で得ることに成功した。

ヒドロキシ基をカルボニル基に変えるという、最も基本的で単純な反応にもこれだけのバリエーションがあり、現在もなお新たな試薬や触媒の開発が進んでいる。簡単な反応だけに、つい手慣れた試薬で無造作に行なってしまいがちだが、改めて個々の反応を見直し、学び直してみれば、必ずや新たな発見があるのではないだろうか。

参考文献

- Corey, E. J., Suggs, J. W.:Tetrahedron Lett., 16, 2647 (1975). DOI: 10.1016/S0040-4039(00)75204-X

- Corey, E. J., Schmidt, G.:Tetrahedron Lett., 20, 399 (1979). DOI: 10.1016/S0040-4039(01)93515-4

- Mancuso, A. J. et al.:J. Org. Chem., 43, 2489 (1978).

- Dess, D. B., Martin, J. C.:J. Org. Chem., 48, 4155 (1983). DOI: 10.1021/jo00170a070

- Griffith, W. P. et al.:J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1625 (1987). DOI: 10.1039/C39870001625

- Schmidt, A. -K. C. et al.:Org. Lett., 13, 4164 (2011). DOI: 10.1021/ol2014335

- de Nooy, A. E. J.:Synthesis, 1153 (1996). DOI: 10.1055/s-1996-4369

- Mukaiyama, T. et al.:Chem. Lett., 846 (2001). DOI: 10.1246/cl.2001.846

- Thottumkara, A. P. et al.:Org. Lett., 7, 2933 (2005).DOI: 10.1021/ol050875o

- Uyanik, M. et al.:J. Am. Chem. Soc., 131, 251 (2009). DOI: 10.1021/ja807110n

- Kawahara, R. et al.:J. Am. Chem. Soc., 134, 3643 (2012). DOI: 10.1021/ja210857z

- Yamada, Y. M. A.:Org. Lett., 12, 4540 (2010). DOI: 10.1021/ol101839m

- Kunisu, T. et al.:J. Am. Chem. Soc., 133, 12937 (2011). DOI: 10.1021/ja204426s