【総説】オキナワモズク由来フコイダンの概要と今後の展望について

本記事は、和光純薬時報 Vol.91 No.1(2023年1月号)において、株式会社サウスプロダクト1)、群馬大学 名誉教授2) 友利 誠様1)、平田 透様1)、長嶺 竹明様2)、伊波 匡彦様1)に執筆いただいたものです。

1. はじめに

フコイダンは褐藻類の藻体に含まれる硫酸化多糖類の総称である。フコイダンの歴史は1913年にウプサラ大学(スウェーデン)のH. キリン(Harald Kylin)がAscophyllam nodosum(ヒバマタ)など数種類の褐藻類から分離・報告した。日本国内におけるフコイダンに関する報告は1970年代から散見され、1990年代以降に多くの報告がされている。現在国内ではオキナワモズク(Cladosiphon okamuranus Tokida)(写真)、ガゴメ昆布 (Kjellmaniella crassifida)、メカブ(ワカメ) (Undaria pinnatifida)を主な原料としたフコイダン製品が流通している。

いずれも食経験のある海藻を原料としており、フコイダンの安全性は高い1-2)。一方、海藻を食す習慣の少ない海外においてもフコイダン製品は筆者が把握する範囲において台湾、韓国、インドネシア、ベトナム、米国などで流通しており、今後その市場は拡大すると予想される。また近年、国内では特定保健用食品や機能性表示食品への応用も想定されることから、関与成分としての定量分析への取り組みは喫緊の課題であったが、2017年に公益財団法人日本健康・栄養協会よりフコイダン食品解説書3)が上梓された。かかる現況から今回オキナワモズク由来フコイダンを中心に各種海藻由来フコイダンの概況や生理活性及び今後の展望について網羅的に解説する。

2. フコイダンとは

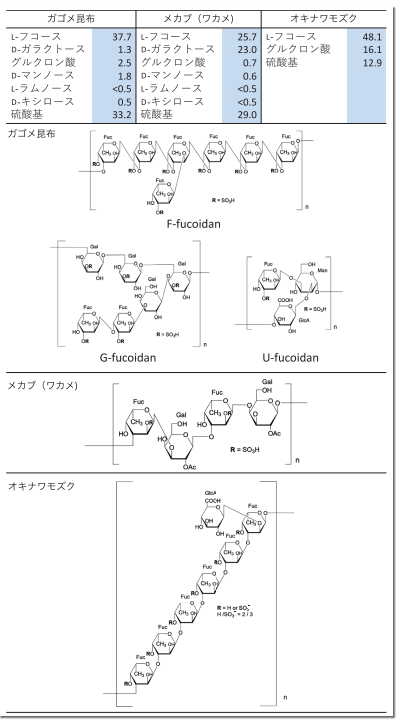

フコイダンは硫酸基を複数有した繰り返し構造及び側鎖を有する水溶性の硫酸化多糖類の総称である。フコイダンの基本的な製造方法は水を抽出溶媒とし、限外ろ過などによって塩分や低分子画分を除去後、噴霧乾燥によってフコイダン粉末が得られる3)。一概にフコイダンといっても海藻の種類によって化学構造、構成糖及び硫酸化度は異なる(図1)。

構成糖の数値:ガゴメ昆布、メカブは解説書 3)から引用し、オキナワモズクは当社実測値。

メカブフコイダンの化学構造は推定。

フコイダン食品解説書による原料規格では、1)オキナワモズク由来フコイダンは含有量65 %以上、分子量分布(>10kDa画分)70%以上、2)ガゴメ昆布由来フコイダンは含有量70%以上、分子量分布(>10kDa画分)70%以上、3)メカブ由来フコイダンは含有量70%以上、分子量分布(>10kDa画分)70%以上と規定されている3)。国内で流通しているフコイダンの差異であるが、ガゴメ昆布由来フコイダンは3種類ある。その3種類の特徴は、1)硫酸化フコースを主成分とするF-フコイダン、2)D-ガラクトースを含むG-フコイダン、3)グルクロン酸を含むU-フコイダンである。メカブ由来フコイダンはL-フコースとD-ガラクトースの含有量が高い特徴があるが未だ化学構造が決定されていないことに課題が残る。モズク由来フコイダンはL-フコース、グルクロン酸及び硫酸基によって構成されており、ガゴメ及びメカブ由来フコイダンに比べると単純な構造である。一方、海外で研究されるフコイダンの原料海藻はヒバマタ(Fucus vesiculosus)、ホンダワラ(Sargassum horneri)、カジメ(Ecklonia cava)などが報告されており日本とは異なり、海藻を食さないことが背景にあると思われる。このように日本国内と海外では研究対象の海藻に違いがあることから、相互のフコイダン研究結果を同一に論じることには課題があった。また現在流通するフコイダン試薬の原料海藻は海外由来のヒバマタやマコンブであったことから、日本国内で栽培されたモズク由来フコイダンの試薬が求められていた。

このような背景から、この度当社がモズク由来フコイダン試薬を開発し、富士フイルム和光純薬から販売することとなった。

3. オキナワモズク由来フコイダンについて

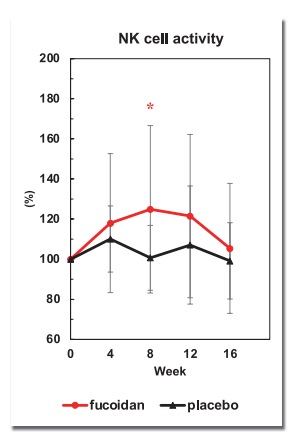

オキナワモズク(C. okamuranus)はナガマツモ科オキナワモズク属に分類され、南西諸島(北限:鹿児島県奄美諸島、南限:沖縄県八重山諸島)だけに生育する食用海藻である。1970年代に栽培技術を確立し、現在その供給量は全国シェア99.1%7)を占め、沖縄県の基幹水産物として発展してきた。当社は1996年からモズク由来フコイダンの研究開発を開始し、1997年にモズク由来フコイダンの工業的な生産技術を世界で初めて確立した。また1999年にはNagaoka et al.6)がモズク由来フコイダンの化学構造を明らかにし、その情報を基に品質管理の方法を確立した。モズク由来フコイダンには様々な生理活性が報告されている。主な先行研究では、機能性胃腸症(Functional Dyspepsia)の改善8)、抗ピロリ菌(H. pylori)作用9)、便秘傾向者における便通改善10)、免疫調節作用11)が報告されている。特に機能性胃腸症やピロリ菌(H. pylori)に対する効果は他の海藻由来フコイダンにはないモズク由来フコイダンの特徴である。便通改善はモズク由来フコイダンが水溶性食物繊維であることや水分を保持することなどで胃腸の蠕動運動を亢進することが示唆されている。一方、フコイダンの免疫調節作用に関しては国内外で多く報告されているが、モズク由来フコイダンも動物及びヒト試験において筆者らも報告した。その機序としてヘルパーT細胞(Th1)を優位にすることで自然免疫(マクロファージ貪食など)を亢進することを明らかにした。特に健常成人を対象とした臨床試験ではNK細胞活性を有意に亢進することを筆者ら12)は報告した(図2)。

数値は「平均±標準偏差」。フコイダン群(n=20)、プラセボ群(n= 20)。摂取期間:0-12 週、休薬期間: 12-16 週。

*摂取 8 週後の群間比較において有意差あり(t 検定、p<0.05)。

興味深いことにモズクフコイダンのNK細胞活性化は癌サバイバーでも実証されている13)。

4. オキナワモズク由来フコイダンの定量方法について

これまでフコイダンの定量には酸加水分解後のL-フコースなどの構成糖を分光光度計やHPLC法によって分析してきた。当社でも酸加水分解後の構成糖(L-フコース、グルクロン酸)及び硫酸基を分光光度法及びイオンクロマトグラフィー法によって定量し、その合計をフコイダン量としてきた。この方法は酸加水分解が測定者及び測定器具によってバラツキが認められその都度確認作業が行われてきた。図1にも示したとおり海藻が異なるとフコイダンの構成糖が異なることから海藻由来(モズク、昆布、ワカメ)ごとのフコイダン試薬が必要であると考え、今回モズク由来フコイダン試薬をフコイダン量70.0%以上で開発した。また当社では数年前より蛍光標識を用いたHPLC法によるフコイダン定量法も研究してきた。具体的な方法は、Kimura-Takagi, I. et al.14)によるグルクロン酸のカルボキシル基をDMEQ-hydrazideによって標識しHPLC法で測定する方法やフコイダン食品解説書に記載のある酸加水分解で得られる構成糖をPMP(1-フェニル-3-メチル-5-ピラゾン)によって誘導体化し、HPLC法による定量法3)を用いる方法である。HPLC法による分析法とフコイダン試薬が提供可能となったことから今後第三者機関での分析も可能となることを期待している。

5 おわりに

フコイダンは海藻を長い間食べてきた日本人にとって非常に優位性のある機能性食品であり、近年海外においても注目されている成分である。一方、これまで市場における商業的な流通が重視され品質保証の観点からフコイダン含有量が明らかでない商品も流通してきた。今回、当社ではモズク由来フコイダンの試薬を開発した。今後この試薬を用いて特定保健用食品や機能性表示食品などが求める関与成分の定量及びin vitro及びin vivoなどの生化学分野などへの応用を期待している。

参考文献

- Abe, S. et al . : Journal of Food Science, 78 (4), 648 (2013).

- 大野木宏 他:日本補完代替医療学会誌, 8 (2), 45 (2011).

- 公益財団法人日本健康・栄養食品協会 編:JHFA品解説書「フコイダン食品」 (2017).

- Sakai, T. et al . : Marine Biotechnology, 5 (1), 70 (2003).

- Lee, J. B. et al . : Chemical Pharmaceutical Bulletin, 52 (9), 1091 (2004).

- Nagaoka, M. et al . : Glycoconjugate Journal, 16, 19 (1999).

- 内閣府沖縄総合事務局農林水産部:「平成28年度沖縄農林水産業の情勢報告」 (2017).

- 山本佳洋 他:薬理と治療, 28(1), 63(2000).

- 山本佳洋 他:薬理と治療, 28(11), 937(2000).

- 友利誠 他:薬理と治療, 44 (11), 1621-1626 (2016).

- Tomori, M. et al. : Marine Drugs, 17 (10), 547 (2019).

- Tomori, M. et al. : Marine Drugs, 19 (6), 340 (2021).

- Nagamine, T. et al. : Molecular and Clinical Oncology, 12 (1), 81 (2020).

- Kimura-Takagi, I. et al . : Chromatography, 22 (2), 85 (2001).

褐藻類

大型の藻体を作り、藻場の構成や沿岸域の生態系の重要な構成要素であり、コンブ類、ホンダワラ類、ヒバマタ類、モズク類などの食用種及び工業原料種を含み経済的にも重要な藻類。

オキナワモズク

ナガマツモ科オキナワモズク属の褐藻。鹿児島県奄美諸島を北限、沖縄県八重山諸島を南限とする固有種。

機能性胃腸症

検査では胃に異常は認められないが、胃もたれや胃痛などの症状が続く疾患。

蠕動運動

胃及び腸が収縮・弛緩(伸びたり縮んだり)することで内容物を移動させること。