【連載】Talking of LAL「第38話 非特異的濁り」

本記事は、和光純薬時報 Vol.68 No.1(2000年1月号)において、和光純薬工業 土谷 正和が執筆したものです。

第38話 非特異的濁り

前回、リムルス試薬(LAL)の活性化における、正常な反応タイムコースについて考えました。今回は、正常でない反応タイムコースについて考えてみましょう。

前回考えたように、正常な反応タイムコースは、ラグを持つシグモイド型の曲線になると考えられます。従って、反応タイムコースにラグがない場合や正常な場合と逆のシグモイド曲線になる場合は、正常でないと判断できます。

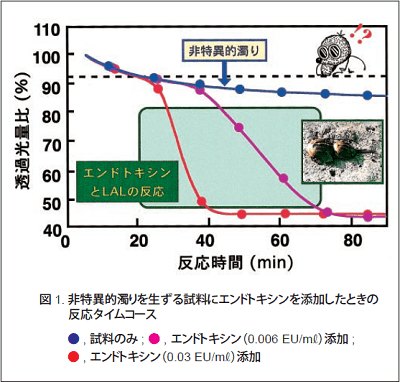

実際にトキシノメーターで観察される正常でない反応タイムコースを、筆者らは「非特異的濁り」と呼んでいます。図 1 の青○は非特異的濁りの例です。非特異的濁りがどのようなときに起こるのかは明かではありません。トキシノメーターの原理から考えて、濁った試料の測定自体に大きな問題があるわけではなく、試料と試薬を混合した後、濁度変化がなければ、かなり濁った試料でも測定が可能です。

すなわち、非特異的濁りは、濁った試料特有のものではなく、試料と試薬を混合し測定を開始した後に濁度が増加すると、非特異的濁りが観察される現象と考えられます。

血漿検体の場合、血液中の反応阻害因子を不活性化するため、前処理を行います。筆者らは、界面活性剤希釈加熱法を前処理法として使用していますが、血漿中の IgG 濃度が 6000 mg/dL 程度以上になると、非特異的濁りが認められます。血中の IgG がこれほど高くなる例はそれほど多くないので、実用上はそれほど問題がありませんが、非特異的濁りを確実に観察できる検体という点ではおもしろい存在です。

血漿検体の場合は、熱変性した血漿蛋白(特に免疫グロブリン)が試薬との混合で不溶物を作りやすくなると考えています。その他、pH の変化なども不溶物を作る原因となる場合がありますから注意が必要です。

非特異的濁りを生ずる試料にエンドトキシンが入っている場合、その反応タイムコースは、非特異的濁りにエンドトキシンの反応が加わった形となります。図 1 の紫○及び赤○は、非特異的濁りの認められる試料にエンドトキシンを添加したものです。非特異的濁りに加えて、エンドトキシンによる正常の反応が認められます。

もし、非特異的濁りに遭遇してしまったら、どのような解決法があるでしょう。

まず、非特異的濁りの程度が小さく、反応の早い時期で終わるものなら、反応の観測開始時間(Wait time)を延長する方法があります。トキシノメーターには Wait time を変更する機能があり、これを利用します。すなわち、非特異的な濁りがマスクされるまで Wait time を延長し、その条件でエンドトキシン濃度の算出を行う方法です。

また、試料を希釈する方法もあります。試料を希釈することにより、非特異的濁りの程度が小さくなりますから、非特異的濁りが測定に影響なくなるまで希釈し、エンドトキシン測定の感度が下がる分、測定時間を長くします。

これらの方法は、非特異的濁りが生じたすべての場合に解決策になるとは限りません。Wait time を延長する方法は、非特異的濁りの程度が大きく、エンドトキシン量が少ないときには適用できませんし、希釈法はエンドトキシンの濃度が少ない場合、感度不足になってしまう危険性があります。

従って、現在のところ、測定時の反応タイムコースをよく観察し、非特異的濁りが生じているか、エンドトキシンが存在するのかを推定し、その対策を考える必要があります。

このような反応タイムコースの判別は、日常タイムコースを見慣れた人なら簡単にできると思います。将来的には機器の進歩により自動的に正常な反応のみを計測できるようになるかもしれませんが、当分の間は人間の観察力に期待するしかないようです。

関連記事