【連載】〈フロー合成の魅力 ~安全・高効率なグリーンものづくりへ~〉第4回 フロー合成の未来 ~DXとの融合~

本記事は、和光純薬時報 Vol.92 No.2(2024年4月号)において、静岡大学 グリーン科学技術研究所 間瀬 暢之様に執筆いただいたものです。

このシリーズを通じて、フロー合成の魅力とグリーンものづくりへの応用について概観してきた。第1回目はフロー合成の安全性、効率性、そして環境に対する配慮に焦点を当てた。第2回目ではフロー合成の基本技術について掘り下げた。第3回目ではリネゾリドやロリプラムなどのフロー合成の実践例を紹介した。この最終回では、フロー合成とデジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation, DX)の融合がもたらす近未来の物質生産について紹介する。

ものづくり業界におけるDXの重要性

DXは、デジタル技術を活用してビジネスモデルや運用プロセスを根本から変革する取り組みである。特に学術界やものづくり産業では、DXを推進することでイノベーションが促進され、研究サイクルの加速、製造プロセスの最適化、一定水準の品質確保、コスト削減、そして効率的な人員配置などが期待されている。

有機合成におけるDXの導入

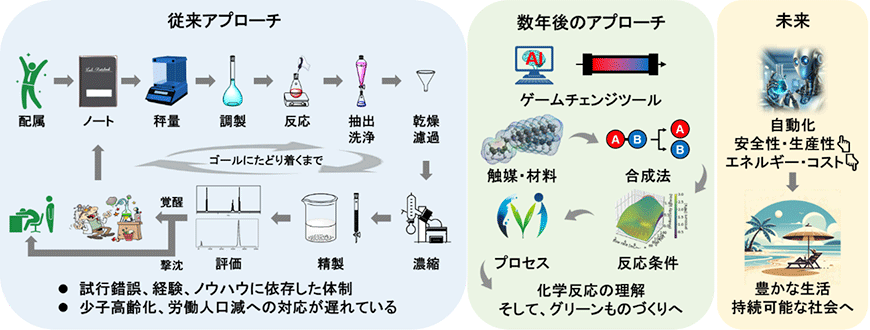

有機合成は伝統的に「Wet」研究に分類され、経験やノウハウが重要視される。例えば、新しく配属された研究員は、先輩や指導者のサポートを受けながら実験ノートの作成や一連のプロセス(秤量、調製、反応など)に取り組み、試行錯誤を重ねて再現性を確保しながらゴールに到達する必要があった。このため、有機合成は、コンピューターを活用した「Dry」研究であるDXとは対照的な分野とされてきた(図1左)。しかし、コンピューターの性能向上やソフトウェアの進化、膨大なデータの利用性向上により、有機合成分野に適用できる統計的手法が飛躍的に発展した1)。その結果、触媒や材料の設計、物性予測、その効率的な逆合成法の提案(広義のマテリアルズインフォマティクス、MI)などが可能になった。また、反応条件の特定やプロセスの最適化(広義のプロセスインフォマティクス、PI)もデジタル化によって進展している。これらは化学反応の理解を深め、グリーンものづくりへとつながる(図1中)2)。このように、ゲームチェンジャーといえる人工知能(AI)やデジタル化しやすいフロー技術の進化が有機合成に革新をもたらし、再現性、安全性、生産性、エネルギー効率が高く、コストが低いシステムの構築に貢献している。特に、デジタル化されたデータはロボットとの親和性が高く、実験システムの自動化を推進し、少子高齢化や労働人口の減少に対応した持続可能な社会への移行を支援することができる(図1右)。

図1.合成化学を基盤とするものづくりの変遷

有機合成におけるDXの現状

第一次AIブームは1950年代後半から1960年代にかけて起こり、AIの概念が誕生し、推論や探索が可能なコンピューターが開発された。続く第二次AIブームは1980年代に起こり、AIに専門知識を組み込むシステムに注目が集まるとともに、データから学習し、時間の経過とともに性能を向上させるアルゴリズムの開発により機械学習の基礎が確立された。そして、2000年代初頭に第三次AIブームが始まり、人間の脳の構造を模倣したモデルであるニューラルネットワークを用いた機械学習手法(ディープラーニング)と、ビッグデータを活用した学習ができるようになったことから、さまざまな用途で幅広く研究され、商業的にもAIの利用が拡大した。その結果、高度で複雑なアルゴリズムが一般にも使えるようになり、例えば、ブラウザからPythonを実行できるサービスであるGoogle Colaboratoryの普及など、機械学習をより身近で手軽に利用できる環境が整ってきた。

(1)マテリアルズインフォマティクス(MI)における進展

触媒や材料開発におけるMIの進展に関して、多くの総説や書籍があるのでそちらを参照していただきたい。ここでは、MIの範疇に直接的には含まれないが、MIで設計した分子の合成計画に関する逆合成解析に焦点を当てる。有機合成分野においてコンピューターの積極的な利用が始まったのは、E. J. Coreyらが1969年に発表した逆合成解析(題目:Computer-Assisted Design of Complex Organic Syntheses)に関する論文である3)。さらに、B. A. Grzybowskiらが開発したChematicaは、有機合成反応をネットワーク化したデータベース(the Network of Organic Chemistry, NOC)を検索するアルゴリズムを実装し、抗がん剤タキソールの「最大50工程以内で最もコストが低い」合成法を、3億通り以上の選択肢から、わずか7秒で導出することに成功した。そして、メルク社はChematicaをSYNTHIA™としてさらに強化し、実験室で実施できる現実的な経路を容易に提案できるようにした4)。また、SciFindernやReaxysなどのデータベースでも、数工程の合成経路提案は可能であり、習得するのに数年かかる逆合成を、初学者でも数時間で学ぶことができる環境にある。

(2)プロセスインフォマティクス(PI)における進展

MIを活用して、大規模な化合物ライブラリーから目的化合物を設計し、逆合成解析により効率的な合成法を提案できたとしても、実際の合成作業には専門家の知識と経験が不可欠である。しかし、化学分野にはビッグデータが存在し、例えば、SciFindernでは1808年以降の化学および関連分野の文献が5400万件以上、CAS番号が1800年初頭から2億4,700万件以上、1840年以降の有機化学反応情報が1億1,800万件以上収録されている(2021年9月時点)5)。これらのビッグデータから適切な合成手法を特定することは理想的だが、複雑な有機化合物の合成は通常、手作業で行われ、その文書化も不完全なことが多い。この問題に対処するため、L. Croninらは合成反応の単位操作を制御する化学プログラミング言語を用いた自動システムを開発した。このシステムにより、作業者の介入なしに3つの医薬品化合物のバッチ合成を達成した6)。さらに、自然言語処理を用いて文献を直接、自動的に編集可能なコードに変換し、ロボットによる目的化合物の自動合成を駆動するソフトウェアプラットフォームを構築した7)。このロボット合成コードは、プログラミングの専門知識がなくても自然言語で修正可能であり、標準化されている。その結果、異なるハードウェアに依存せず、さまざまなプラットフォーム間での柔軟な相互利用、バージョン管理が可能である。これにより、複雑な分子の合成における再現性と信頼性が大幅に向上する。

(3)実験数が限られている場合のDXの活用

このように、DXは有機合成化学のハードルを下げられるが、そのモデル構築には多くのデータを使って訓練される。これは、化学者が厳選した情報を基に新規・新奇な反応を発見・開発する従来のアプローチとは異なる。たとえ多くのデータを取得できるHigh Throughput Screening(HTS)システムを所有する場合でも、網羅的なアプローチで複数の変数を最適化するのは骨の折れる作業である。このため、A. G. Doyleらは実験計画法を鑑みながら、ベイズ最適化により限られた実験回数で最適解に近づくことを示した8)。しかし、どれほどのデータが必要か、どの機械学習アプローチがデータ不足の状況に最も適しているか、有用な化学的概念がどのように明らかになるかといった多くの疑問や課題が提起されている。P. M. Zimmermanらは転移学習とアクティブ学習がこれらの課題を解決し、有機合成における実践的な問題への機械学習の応用を促進する可能性があると述べている。この進展により、専門家は重要な化学変換や高機能分子の設計・発見などの重要課題に対して、集中できる環境が整っていくと考えられる9)。

フロー合成におけるDXの導入

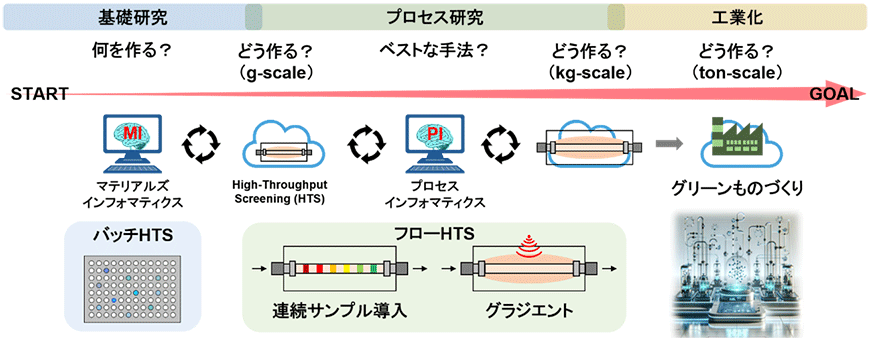

化学分野は他の学問と異なり、設計した分子や材料が、実際に社会でそのまま使用されることが最大の特徴である。しかし、これらが広く普及するには、質と量の両面で要求を満たす必要がある。基礎研究からプロセス研究、そして工業化に至る一貫した流れが求められており、フロー合成手法の導入により、これらの実現可能性が高まると期待されている(図2上)。また、MIやPIの精度を向上させるにはHTSが望ましい。しかし、従来のバッチ式HTSだけでなく、フロー手法でも連続的なサンプル導入や、温度や流量のグラジエント変化を用いて、多くの反応条件を少数実験で実施できる(図2下)。

図2.フロー手法によるグリーンものづくりまでのシームレス化

さらに、インラインモニタリングを導入すれば、分離工程なしに収率や純度などの情報を連続的に取得できる。したがって、基礎研究の段階からフロー手法にMIやPIを適用することが望まれる10, 11)。ただし、「garbage in garbage out(入力されるデータが悪ければ、出力結果も悪い)」の原則に基づき、データの質には注意が必要である。また、T. F. JamisonとK. F. Jensenらが指摘しているように、離散型変数である溶媒の選択や、正確な化学量論特定などに対して、実質的な考慮すべき事項を補完するには、まだ人間の介入が必要である。今後は質の高い大規模なデータの蓄積によって状況が変わると考えられる12)。

DXによる研究の加速:0.1から1への進展

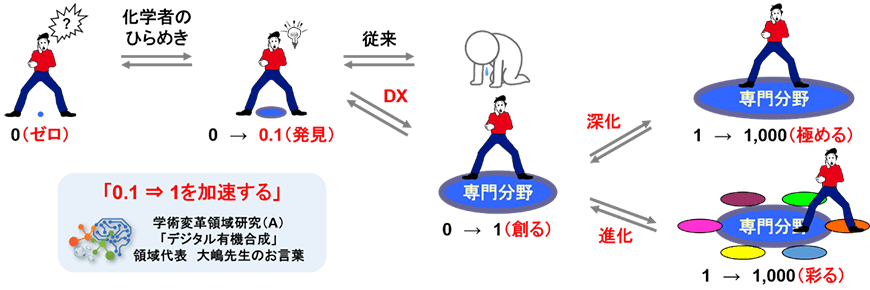

一般的に研究には2通りある。ひとつは0から1までの発見型研究で、もうひとつは1から1000までの究極型研究である。さらに究極型研究には「深化して極める」と「進化して彩る」という二つのアプローチがある(図3)。

図3.学問・技術・想定外を見つける、創る、極める、彩る:DXによる0.1からの加速

大学などの学術機関では、0から1の発見型研究に従事する研究者が多く、彼らのひらめきにより0から0.1を発見することは、想定以上にあると考えられる。しかし、0.1から1へと進めることは容易ではなく、人的、時間的、金銭的、環境的な制約によって進展を断念することが多いと推察される。では、もし、0.1から1への進展を加速する技術が存在したらどうなるだろうか?九州大学薬学研究院の大嶋教授は、文部科学省科学研究費助成事業「学術変革研究A:デジタル化による高度精密有機合成の新展開」の領域代表として、先頭に立ってこの課題に挑戦している13)。近い将来、この分野を牽引する多くの研究者が現れ、さらなる発展を遂げることが期待される。

「フロー合成の魅力 ~安全・高効率なグリーンものづくりへ~」シリーズ:結びのことば

この連載を通じて、フロー合成技術の基本から最先端の応用に至るまでを総合的に理解する機会を提供した。フロー合成技術への深い理解とその潜在的な可能性についての認識が、読者の皆様に広がることを願っている。これがさらなる研究や産業への応用に繋がることを期待し、フロー合成を用いた革新的なものづくりへの一歩を踏み出すことをお勧めする。まずは、一緒にフロー合成によるものづくりをしませんか?

参考文献

- Crawford, J. M. et al. : Acc. Chem. Res., 54, 3136 (2021).

- (a)Zhang, S. Q. et al. : Chem. Eur. J., 29(6), e202202834 (2023). (b)「ケモインフォマティクスにおけるデータ収集の最適化と解析手法」(エヌ・ティー・エス出版) (2023).

- (a) Corey, E. J. et al. : Science, 166 (3902), 178 (1969). (b) Ugi, I. et al. : Angew. Chem. Int. Edit., 32 (2), 201 (1993).

- (a) Szymkuc, S. et al. : Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 55 (20), 5904 (2016). (b) SYNTHIA™逆合成解析ソフトウェア(https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/services/software-and-digital-platforms/synthia-retrosynthesis-software)

- CAS SciFindernパンフレット(https://www.jaici.or.jp/application/files/1516/6269/9527/sfn_brochure.pdf)

- Steiner, S. et al. : Science, 363 (6423), 144(2019).

- Mehr, S. et al. : Science, 370 (6512), 101(2020).

- Shields, B. J. et al. : Nature, 590 (7844), 89(2021).

- Shim, E. et al. : J. Chem. Inf. Model., 63, 3659(2023).

- 海外研究者による研究例):(a) Perera, D. et al. : Science, 359 (6374), 429 (2018). (b)Nambiar, A. M. K. et al. : ACS Cent. Sci., 8 (6), 825 (2022).(c) Avila, C. et al.... : Chem Sci., 13 (41), 12087 (2022).(d) Senthil Vel, A. et al. : Org. Process Res. Dev., (2023). (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.oprd.3c00238)

- 日本人研究者による研究例) (a) Vamosi, P. et al. : Chem. Rec., 19 (1), 77 (2019). (b) Kondo, M. et al. : Chem. Commun., 56 (81), 12256 (2020). (c) Sugisawa, N. et al. : Chem. Methods, 1 (11), 484 (2021). (d) Sato, K. et al. : 2022 Asia-Pacific Microwave Conference (APMC) (2022).

- Coley, C. W. et al. : Science, 365 (6453), eaax1566 (2019).

- デジタル有機合成のホームページ:https://digi-tos.jp/