【テクニカルレポート】WEA シリーズ

本記事は、和光純薬時報 Vol.82 No.1(2014年1月号)において、和光純薬工業 化成品開発本部 商品開発部 清洲 高広が執筆したものです。

はじめに

これまでパソコンや携帯電話などを中心として使用されてきたリチウムイオン二次電池は環境エネルギーの問題を解決するキーデバイスとして期待されており、自動車や大型蓄電池への適用が始まっている。これをより高性能にするために電極と電解液の界面を制御する技術が求められている。

開発の目的

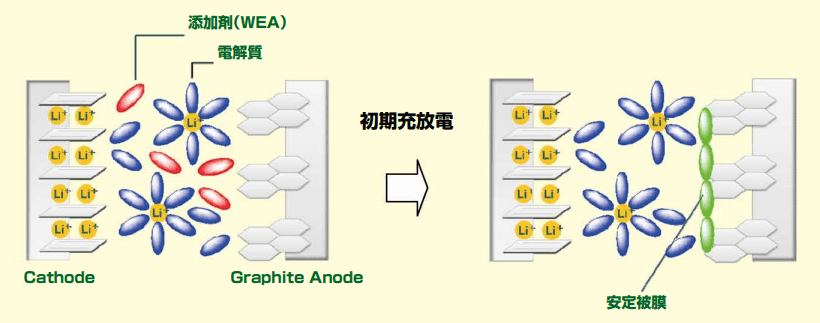

リチウムイオン二次電池は充放電サイクルを繰り返すことにより正極または負極表面で電解液が分解し、容量が徐々に低下することが知られている。一方、種々の有機化合物などの添加剤を添加することで電解液の分解を抑制する試みがなされている。特に初期の充放電で負極上に安定な被膜(SEI)が形成し、溶媒の還元分解を抑制する添加剤が望まれている (Fig.1)。

Fig. 1. 充放電における安定被膜(SEI)の模式図

今回、メチレンビススルホナート誘導体が、一般的に使われる添加剤の約 1/10 の添加量で有効に機能し、初期容量及び充放電サイクルが改善できることを見出した。これらの電気化学特性について以下に述べる。

方法

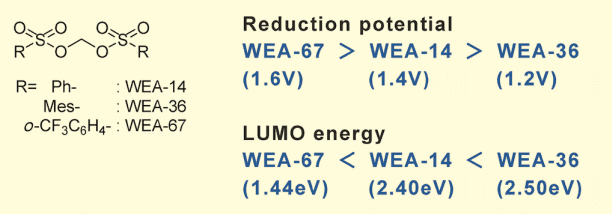

今回評価したメチレンビススルホナート誘導体は Fig.2 に示す芳香族系の 3 化合物である。

Fig. 2. WEAの構造及び物性

支持塩として 1mol/ℓ LiPF6 を溶解させた EC:DEC(1:2)溶液をベース電解液(blank)とした。この電解液に任意の割合でメチレンビススルホナート誘導体を添加し、電気化学特性を試験した。

サイクリックボルタンメトリー(CV)では、作用極にグラッシーカーボン、対極と参照極にリチウムワイヤーを用いたビーカーセルで、掃引速度を 5mV/s として酸化側及び還元側の挙動を調べた。

充放電試験は、正極活物質に LiCoO2、負極活物質に天然黒鉛を用いたコインセルに各種電解液を注入し、1C(25℃)で 45 サイクルの試験を行った。

結果及び考察

まず、還元側の CV 試験において R がフェニル基の WEA-14 では 1.4 V(vs. Li/Li+)で還元分解が認められた。これに対して電子供与性基を有する WEA-36 は 1.2V、電子吸引性基を有する WEA-67 は 1.6 V で還元分解が認められた。これは分子起動計算における LUMO エネルギーレベルの順位とも一致する。

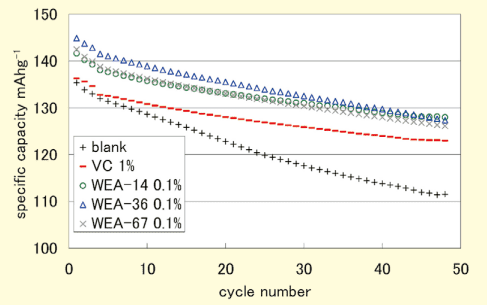

次に充放電試験を行ったところ、WEA-14, 36, 67 の全てにおいて 0.1% の添加量で blank と比べて大幅に放電容量が向上することがわかった(Fig.3)。さらに、一般的な添加剤であるビニレンカーボネート(VC)と比べると初期容量の向上が顕著であった。

Fig. 3. 充放電サイクル試験

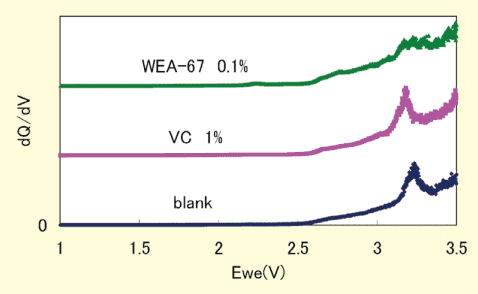

初回充電時の dQ/dV プロット(Fig.4)において溶媒の分解ピークが劇的に減少していることから、少量の添加量で適切な SEI が形成し、溶媒の分解に伴う Li のロスが減少することにより初期容量が向上したと考察している。

Fig. 4. 初回充電のdQ / dVプロット

おわりに

今回はリチウムイオン二次電池として最も代表的な材料の電極及び電解液を選出して評価した。現在、この分野の材料は日進月歩で新規開発や改良が繰り広げられていることから、組合せによる協働効果など今後も新たな展開が期待される。