蛍光色素

蛍光色素は励起光により励起状態になり、基底状態に戻る際に蛍光を発する色素です。蛍光色素は抗体や核酸などのプローブに結合させたり、細胞に直接導入することで目的の分子を可視化したり、生命現象を解析することが可能です。

製品ラインアップ

学術コンテンツ

蛍光の原理

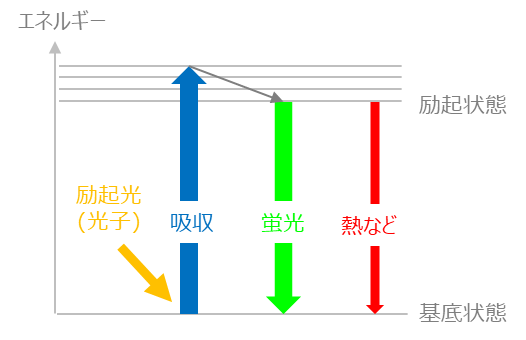

図1 蛍光の原理

蛍光色素は光エネルギーを吸収して励起状態になります。励起できる波長は蛍光色素によって異なるため、複数の蛍光色素を使用する系でも一方の蛍光色素のみ励起させることが可能です。

励起状態の蛍光色素は非常に不安定であるため、すぐに基底状態に戻ります。この時、吸収したエネルギーを光エネルギーとして放出することで蛍光を発します。蛍光を発しない分子は吸収したエネルギーの多くを熱エネルギーなどで放出してしまうため、蛍光は観察できません (図1)。

蛍光色素の特性と選択

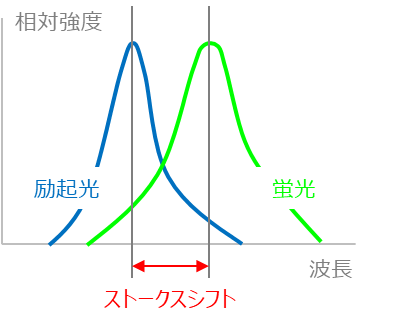

図2 励起・蛍光スペクトルとストークスシフト

実験の目的に合った蛍光色素を選択するには下記の特性を考慮する必要があります。

励起波長・蛍光波長

蛍光色素には色素固有の最大励起波長と最大蛍光波長があります。励起光による細胞や生体分子へのダメージをできるだけ低減するため、最大励起波長が長波長の蛍光色素を選択することが理想です。また短波長である紫外光は、細胞にもともと存在する蛍光物質を励起する可能性も高いので、この点からも長波長の励起光を選択することが望ましいとされています。

励起スペクトルの極大波長と蛍光スペクトルの極大波長の差をストークスシフトと呼びます。蛍光色素のストークスシフトが小さいと、蛍光色素が発した蛍光と励起光の分離が困難であるため、通常、ストークスシフトの大きい蛍光色素が使用されます (図2)。

光褪色

励起により生じた活性酸素種が蛍光色素の酸化的分解を引き起こしたりすると蛍光色素の褪色が生じます。ライフサイエンス分野のイメージングに使用される蛍光色素ではフルオレセインやシアニン系色素は褪色しやすく、ローダミン系色素が褪色に強いと言われています。実際、Janelia Fluor Dyeと呼ばれるテトラメチルローダミンベースの蛍光色素は優れた光安定性を示します。

細胞膜透過性

細胞は脂質二重膜に囲まれているため、水溶性の高い蛍光色素はそのまま細胞内に入ることができません。代表的な蛍光色素であるフルオレセインも水溶性が高いため、エステル化して細胞透過性を高める手法が多く用いられています。細胞内に入ったエステル体は無蛍光性ですが、内在性のエステラーゼによって加水分解を受けるとフルオレセインとして細胞質で蛍光を発します。

細胞内局在

蛍光色素には細胞内の特定の場所に集積しやすいものがあります。例えば脂溶性蛍光色素のローダミンは細胞膜を透過し、ミトコンドリアに集積することが知られています。これはローダミン系蛍光色素がカチオン性の骨格をもつため、負の膜電位をもつミトコンドリアに静電気的に集まることが原因と考えられています。

また特定の分子と結合することで蛍光が増大する蛍光色素もあります。DAPIやビスベンズイミド (Hoechst) 33258/33342などはDNAに結合すると蛍光強度が増大することから核染色用の試薬として利用されています。

参考文献

- 三輪佳宏 編, 実験がうまくいく蛍光・発光試薬の選び方と使い方, 羊土社, 2007

- 田村隆明 編, ライフサイエンス 試薬活用ハンドブック, 羊土社, 2009